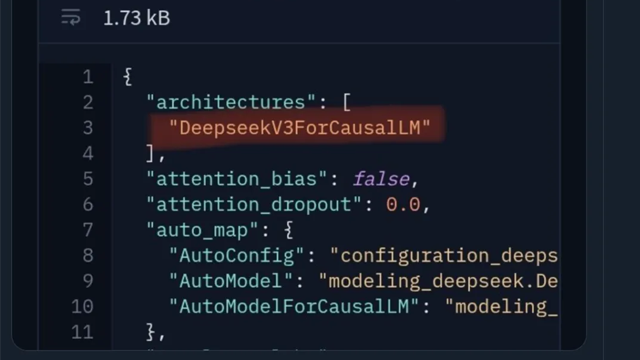

中国発の大規模言語モデル「Kimi K2」が、MoE(Mixture of Experts)構造を持つ1Tパラメータ級モデルとして脚光を浴びている。最大の特徴は、DeepSeek V3アーキテクチャを踏襲しているとの指摘だ。開発者によればこれは「合理的な借用」であり、他社に対する敵意はないという。

注目すべきは、KimiがK2の開発にあたりオープンソース戦略を選んだ点だ。これは名声獲得、エコシステム形成、技術力証明の三点を目的としており、公開24時間以内に4bit量子化やMac対応のMLX実装が登場するなど、コミュニティの活性化にも寄与している。

また、開発チームはプロモーション広告(投流)を年初に停止し、モデル自体の性能で勝負する方針に転換。CEOの楊植麟は、K1シリーズを打ち切りK2開発にリソースを集中させる決断を下し、同社が依然としてAGIを志向する数少ないスタートアップであることを示している。

技術面では、K2はツール利用において優れた能力を見せており、multi-agentによる自動データ生成でRL環境を代替するアプローチも注目される。また、Markdown出力に限らない「artifact-first」の設計思想によって、フロントエンド生成や視覚的アウトプットにも強みを見せている。

性能検証では、HTMLゲーム(Breakout、貪欲なヘビ)の生成力や、旅行プラン作成、創作的な告別文生成などで、旧モデルとの明確な差異が確認されている。特に、貪欲なヘビにおいて迷路追加や難易度調整といった再対話対応の柔軟性も示した。

ライセンスはMIT改変版を採用しており、製品・サービスが月間1億MAUまたは月商2,000万ドルを超える場合、「Kimi K2」表示義務が発生する点が特徴だ。これは商用利用の拡大を想定しつつも、一定のブランド認知を確保する仕組みといえる。

一方、OpenAIの新たなオープンソースモデルが安全性理由で延期されたとの報道もあり、一部ではKimi K2の影響を指摘する声も出ている。今後の技術レポートでは、より詳細なアーキテクチャ情報も公開予定とされ、引き続き注視すべき動きとなっている。