AI Agent分野で一時的なブームを巻き起こした中国スタートアップManusが、大きな転換期を迎えている。2025年初頭には話題のプロダクトで注目を集めたが、その後わずか数カ月で中国国内の社員約120名のうち3分の2を削減し、本社を新たにシンガポールへと移した。さらに、東京を含む東アジア・中東市場への進出を計画している。

Manusの本社移転は、米ベンチャーキャピタルBenchmarkから7500万ドルの出資を受けた直後に実施された。しかしこの投資は、米財務省の調査対象となり、2023年施行の《対外投資安全計画》に基づくAI分野への規制が背景にある。このような地政学的リスクの高まりにより、投資家からは中国市場からの撤退と海外中心へのシフトが推奨された。

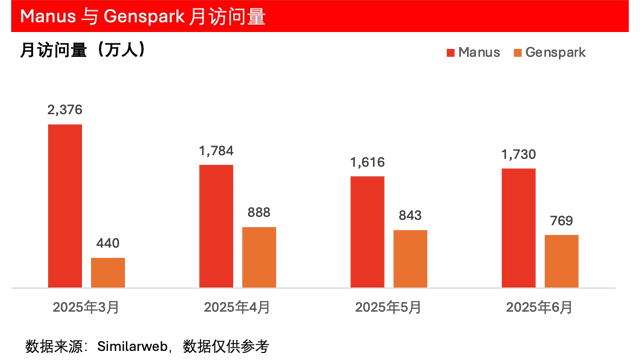

ARR(年間経常収益)はManusが936万ドル、競合のGensparkが3600万ドルと目覚ましい成長を見せているが、月間ユーザー数の動向は逆風にある。Manusは2025年3月のピーク時に2376万人の訪問を記録したが、その後は減少傾向にあり、6月時点では1730万人に留まる。一方Gensparkも同様に減少傾向を示しており、ユーザーの初期熱狂が冷めつつある状況だ。

この流れは、AIツール系プロダクト全体が抱える「冷却期」に突入したことを示している。利用者の定着や明確な価値提供がなければ、短期的な話題性は持続しない。特にBtoB・BtoCいずれの市場でも収益モデルが未確立な中、ManusのようなAI Agent企業にとっては“爆発的な成長”から“持続的な必要性”への転換が求められている。プロダクト力に加え、エコシステム構築や差別化が成否を分ける鍵となるだろう。